|

|

L’astronomie ici et

ailleurs :

histoire, information et activités

locales

Dans nos archipels idylliques, la pollution lumineuse est en

revanche très faible. Le capitaine Cook ne s’y est pas trompé et les

observations astronomiques ultérieures ont toujours laissé des

témoignages sur l’ancienneté de ce privilège. Après avoir rappelé l’Histoire

de l’astronomie, nous évoquerons toutes les

informations sur les activités locales.

Histoire

Une histoire millénaire

A - L’AUBE DE L’ASTRONOMIE : LA PREPONDERANCE DU MYTHE (8000-300

avant J-C)

I - Dans l’Europe du néolithique (8000-1800 avant J-C) : Premiers

regards vers le ciel

Le monument de Stonehenge, en Angleterre, est le plus curieux

édifice de la période néolithique.

(photo :

illustration artistique du site de Stonehenge, Grande-Bretagne)

II - En Mésopotamie (3500-539 avant J-C) : Les cycles de la lune

Le dieu Mardouk tue Tiamat, l’Eau Salée ; il organise l’univers à

partir des débris de Tiamat. Les Sumériens inventent l’écriture

(cunéiforme). Les Babyloniens, qui leur succèdent, inventent

l’astrologie et élaborent leur calendrier en utilisant le cycle de

la lune.

III - En Egypte (3100-1000 avant J-C) : Le dieu-soleil

Rê, dieu du Soleil, est le fils de Nout, déesse du Ciel. Les

Egyptiens inventent le calendrier de 365 jours et les décans. Les

crues du Nil rythment leur vie.

IV - Les Hébreux : Dieu créateur de l’univers (1200-600 avant J-C)

Dieu crée la lumière puis l’univers entier. La Terre est le centre

de l’univers.

V - Les Chinois : L’équilibre cosmique (1500-500 avant J-C)

La Loi du Tao se manifeste sous deux formes opposées et

complémentaires : le Yin et le Yang. P’an-ku est l’homme cosmique.

VI - Les Hindous : L’absolu cosmique (1500-300 avant J-C)

Le Dieu des Hindous n’est pas créateur de l’univers ; il est

l’univers lui-même, nommé Brahman. L’une des formes qu’il prend est

Purusha, homme cosmique aux mille membres. C’est grâce à son

sacrifice que le monde prendra forme.

B - LES CONCEPTIONS DE L’UNIVERS CHEZ LES AMERICAINS PRECOLOMBIENS DU

MOYEN AGE : LA FASCINATION DU CIEL ET DU SOLEIL (IIIème

siècle-XVIème siècle après J-C)

I - Les Mayas de l’époque classique : Le goût de l’observation et du

calcul (250-900 après J-C)

L’univers est dominé par le dieu du Ciel Relevé et du maïs, Hun

Hunahpu.

II - Les Aztèques : Le Soleil sanglant (XIVème siècle-XVIème siècle)

Leur pratique religieuse est fondée sur des sacrifices humains

quotidiens. Les dieux principaux sont Huitzilopotchli, le dieu de la

Guerre, de l’Orage et du Soleil, et Quetzalcoatl, représenté sous la

forme d’un Serpent à plumes.

III - Les Incas : L’or du soleil (1420-1534)

Le dieu principal est le Soleil, Inti. Inca veut dire : fils du

Soleil.

C - VERS L’ASTRONOMIE SCIENTIFIQUE : LE GEOCENTRISME DES GRECS ET DE

LEURS HERITIERS (Xe siècle avant J-C-XVe siècle après J-C)

I - Les premiers grecs : Du mythe à la science (1000-500 avant J-C) :

Zeus, fils de Gaïa, la déesse-mère, dieu du Ciel et de la Foudre,

est le roi des dieux. Mais les philosophes présocratiques sont les

premiers à critiquer la mythologie et à comprendre que la Terre est

une sphère.

II - Les grands théoriciens grecs : Le goût de la philosophie et des

mathématiques (500 avant J-C-200 après J-C)

Les Grecs de cette époque (les philosophes Platon et Aristote) sont

les précurseurs de la science moderne ; Ptolémée sera le grand

astronome de l’époque : avec lui triomphe le géocentrisme. Il pense

que l’univers est constitué de sphères transparentes et

concentriques auxquelles sont accrochées les planètes et les

étoiles.

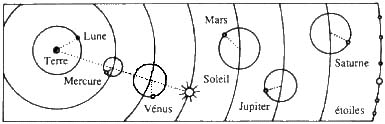

Synthèse

du système géocentrique proposé par Ptolémée, pour décrire les

mouvements apparents des étoiles, de la Lune, du Soleil et des cinq

planètes visibles à l'œil nu. Synthèse

du système géocentrique proposé par Ptolémée, pour décrire les

mouvements apparents des étoiles, de la Lune, du Soleil et des cinq

planètes visibles à l'œil nu.

III - Les Arabes : Les progrès de l’observation astronomique (VIIIe-XVe

s. après J-C)

Ce sont eux qui font le lien entre Ptolémée et le monde occidental

naissant. Ils réalisent des progrès dans l’observation et la

géométrie des sphères.

IV - Les chrétiens du moyen âge : Dieu et les anges, maîtres de

l’univers (XII-XVe s.)

Ils réalisent de meilleurs instruments et tables astronomiques + un

calendrier (grégorien). Ils ajoutent à celles de Ptolémée une sphère

immobile, l’Empyrée, où se trouve le paradis, résidence des anges et

des saints. Au sommet du ciel réside Dieu lui-même.

D - L’ASTRONOMIE MODERNE OCCIDENTALE (XVIème-XXème siècles) : DE L’HELIOCENTRISME

A LA PHYSIQUE DES ASTRES

I - Copernic, Kepler et Galilée : La révolution de l’héliocentrisme

(XVIe-XVIIe s.)

1 - L’intuition fondamentale de Copernic : il découvre que la Terre

tourne autour du Soleil.

2 - Les grands calculs et les trois lois de Kepler : c’est lui qui

va donner à l’héliocentrisme une dimension scientifique. 1ère loi :

l’orbite des planètes trace une ellipse, et non un cercle. 2nde

loi : la vitesse orbitale d’une planète varie selon sa position par

rapport au Soleil. 3ème loi : les planètes plus proches du soleil

avancent plus vite que les autres.

3 - La lunette de Galilée ou l’observation scientifique : Galilée

est le premier à observer le ciel avec une lunette. Ses observations

confirment l’héliocentrisme et lui font faire des découvertes

stupéfiantes. Mais ces découvertes ne plaisent pas du tout à l’Eglise :

Galilée devra avouer à genoux ses « erreurs » !

II - Newton et ses successeurs : La loi de la gravitation

universelle (XVIIe-XVIIIe et XIXe s.)

Isaac Newton (1642-1727)

Isaac Newton (1642-1727)

Sa grande découverte est la loi de la gravitation universelle : deux

corps placés à une certaine distance s’attirent l’un l’autre, où

qu’ils se trouvent dans l’univers. La force de gravitation varie en

fonction de leur masse et de la distance qui les sépare. Newton est

aussi l’inventeur du premier télescope (1672). L’exploration du

système solaire va ainsi pouvoir devenir de plus en plus précise -

notamment avec l’astronome William Herschel (1738-1822).

III - La naissance des astrophysiciens : En quête de la nature des

astres (1840-début du XXe s.)

4 innovations révolutionnent l’étude de l’univers : 1) La

photographie ; 2) De nouveaux télescopes ; 3) La spectroscopie, qui

détecte les éléments chimiques d’une étoile ; 4) La photométrie (on

mesure les distances en les transformant en durées de trajet de la

lumière).

De plus, James Maxwell fonde la science de l’électromagnétisme. On

pourra alors déterminer la durée de vie des étoiles et explorer

l’espace bien au-delà de notre système solaire et de notre galaxie.

IV - Einstein et ses successeurs : La révolution de la relativité

générale (à partir de 1905)

1 - Einstein : Cet immense savant fait une découverte capitale, qui

bouleverse toute la théorie de Newton : la gravitation est une

simple conséquence du fait que l’espace-temps possède une courbure

due à la présence de masses. Elle n’est donc pas une mystérieuse

force agissant à distance. (L’univers ressemble à un tapis

élastique.)

Albert Einstein a été l'architecte de la théorie de la relativité

générale. Il publia ses travaux en 1917.

2 - Les successeurs d’Einstein : Mais Einstein refuse d’accepter

certaines conséquences capitales de sa découverte. Ses successeurs

s’en chargent : 1) Notre système solaire ne se trouve pas au centre

de notre galaxie, la Voie Lactée ; 2) Notre univers comporte

d’autres galaxies que la Voie Lactée ; 3) Notre univers est en

expansion : c’est la fameuse théorie du big bang (Hubble et

Lemaître) ; l’espace est comparable à un gâteau aux raisins (les

galaxies) qui, en gonflant, ferait s’éloigner les raisins les uns

des autres. Le temps devient également élastique (lié au mouvement

de celui qui le mesure). On découvre aussi les notions de « trous

noirs », de « matière sombre », ainsi que d’« anti-matière ».

Innovation technique à mentionner : la radioastronomie, qui permet

de détecter les ondes radio provenant du cosmos - notamment celles

du début de l’univers.

V - Autour de Niels Bohr : La révolution quantique (à partir de

1900)

Une dernière révolution se produit, dont les conséquences seront

tellement étranges qu’Einstein passera ses nuits à tenter de la

contredire, sans jamais y parvenir ! A la suite de Max Planck, Niels

Bohr remet en cause la théorie de la relativité générale en étudiant

les particules de la matière et de la lumière. Il établit que ces

prétendues particules ne se mettent à exister que quand on les

observe... C’est un peu comme si elles vivaient dans un monde

virtuel - le « flou quantique ». Tenter de décrire l’univers comme

quelque chose d’extérieur à nous n’a alors plus aucun sens.

(sources :

http://supervielle.univers.free.fr/astronomie)

L’astronomie à Tahiti

Le paradis des étoiles

Les conditions d'observation en Polynésie sont extrêmement bonnes,

c'est ce qui avait incité le Capitaine Cook à se rendre à Tahiti

pour effectuer un travail de relevé en 1769, avec la collaboration

d'autres stations en Sibérie, aux Indes, en Amérique et en Europe.

Un astronome californien de passage à Tahiti en 1922 nous le

rappelle.

« Depuis la fameuse visite faite par Cook pour observer le passage

de Vénus, Tahiti a plusieurs fois été choisi comme station par des

expéditions astronomiques (...). Quelles sont donc les raisons qui

tendaient alors et tendent encore aujourd'hui à faire choisir Tahiti

pour l'étude des astres ? Pour les expéditions qui ont visité

Tahiti, il s'agissait en général de l'observation de phénomènes

d'intérêt spécial, comme le passage de Vénus ou une éclipse totale

du Soleil. Les passages de Vénus devant le disque solaire se

produisent quatre fois dans une période de 243 ans et ils ont dans

le passé été de haute importance pour déterminer la distance de la

Terre au Soleil. C'est ce qui a décidé la visite de Cook à

Tahiti.(...) Pour le choix de la situation d'un Observatoire

permanent, il faut donner une large place aux conditions

atmosphériques, surtout à la proportion des nuits claires» (Trumpler

R, "Tahiti observatoire astronomique", B.S.E.O. n° 45, 16 juin, p.

16-22, 1922).

Clubs et associations à Tahiti

Le Club Océanien de Radio et d’Astronomie, créé en 1934 sous le nom

de « Radio Club Océanien », n’existe plus à Tahiti, mais nous

saluons au passage le livre paru en 1986, sous la plume de son

président, Maurice Graindorge : « Le ciel de Tahiti et des mers du

sud » qui, nous semble t-il, devrait être réédité chez Haere Po No

Tahiti.

La Société d’Astronomie de Tahiti est un club d’astronome assez

dynamique, qui propose des soirées d’observation astronomique. La

SAT a comme objectifs : de regrouper les astronomes amateurs de

Polynésie, de faciliter l'accès au grand public à des instruments de

grand diamétre et de promouvoir l'astronomie en général.

Pour cela, la SAT réalise notamment des soirées de d'initiation

ouvertes au public, des présentations, des publications dans la

presse locale…La SAT dispose d'un observatoire permanent situé sur

une colline proche de l'aéroport.

|

Pour vous y rendre, voici un plan

:

|

Pour les joindre, voici leurs coordonnées :

Par courrier : BP 13358 Punaauia, Moana Nui, 98717, Polynésie

Française

Par téléphone :

(689) 87 75 09 77 (Claude Lamotte)

Par email : sat@mail.pf |

Le dernier passage de Vénus

Lors du dernier passage de Vénus devant le Soleil, l’association

C.I.E.L. en partenariat avec Proscience et l’association

astronomique S.A.T., nous avons commémoré, le 19 juin 2004, le

phénomène observé en 1769 à Tahiti au cours d’une journée

d’exposition sur « Le ciel du Monde Polynésien ».

Nous laissons la parole à Jean-Paul Longchamp (Société d'Astronomie

de Tahiti, SAT) afin qu’il nous explique le phénomène du passage de

Vénus devant le Soleil.

Chacune de ces années ? 1639, 1761, 1769, 1874, 1882, 2004 ...est

marquée par le passage de Vénus devant le soleil, un "transit" pour

parler comme les astronomes. D'autres avant l'ont été pareillement

et d'autres après le seront aussi ...

Les historiens ont très largement relaté les efforts accomplis par

les expéditions parties aux quatre coins du mondes pour observer ce

phénomènes ...

Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu motiver un tel déploiement de

moyens vers des contrées plus ou moins hospitalières et, en tous

cas, généralement lointaines ? ... à une époque où il ne suffisait

pas de prendre un billet d'avion pour se retrouver aux antipodes.

La réponse tient en un mot: la parallaxe ! Un grand mot bien

"ronflant" pour ne retenir que le "simple" ...

Vénus passe devant le soleil ... Mais pourquoi ? Est-elle la seule

planète à se permettre cette familiarité avec notre étoile ? Pour

lever un coin du voile, Vénus tourne autour du soleil en 224 jours

terrestres ... disons 8 mois. Vue de la tere, elle se déplace donc

d'un coté à l'autre du soleil tous les 4 mois ... une fois en

passant "par derrière" et une fois en passant "par devant".

Mais alors pourquoi est-ce un évènement si rare ? Pourquoi ne

peut-on observer ces transit chaque fois que la planète passe "par

devant" ?

A nouveau nous tenterons de répondre le plus simplement possible en

présentant d'abord le système solaire où nous verrons que tout n'est

pas aussi bien rangé qu'on le croit. Puis nous constaterons quelques

effets de ces désordres relatifs ... dont, entre autres, les rares

transits de Vénus.

(source : "Explication et illustration du phénomène du passage de

Vénus devant le soleil", par Jean-Paul Longchamp, Société

d'Astronomie de Tahiti, SAT)

La venue du capitaine Cook

Tahiti, abordée par hasard en 1767 par Wallis, transformée en

Nouvelle Cythère par Bougainville en 1768, devient, grâce à Cook et

aux savants qui l'accompagnent, l'un des 80 observatoires

astronomiques établis par les sociétés et académies savantes de

l'Europe du siècle des Lumières dans le Monde entier, afin de mieux

comprendre c'est-à-dire de mesurer la mécanique céleste.

Le transit de Vénus ne dure que quelques heures le 3 juin 1769, mais

le séjour des marins et des savants de l'Endeavour durera 3 mois. Ce

n'est plus un simple contact, mais la rencontre prolongée entre deux

mondes qui se découvrent avec de "doux souvenirs", des marchés, des

incidents et la violence née de malentendus.

Premier occidental à faire le tour de l'île de Tahiti, le capitaine

se transforme en ethnologue : Cook ne se contente pas d'être le

cartographe des îles, de leurs lagons et de leurs récifs, il est le

premier à dresser la carte des sentiments, des désirs, des émotions

et des interdits, des joies et des peines des hommes et des femmes

qui se mêlent et se côtoient; et les artistes qui l'accompagnent

nous restituent encore aujourd'hui les paysages, les villages, les

pirogues et les outils, la vie quotidienne et religieuse du Tahiti

des Temps anciens.

Ile d'expérience humaines mais aussi d'expérimentations

scientifiques, le Tahiti de 1769 annonce l'avenir des îles du

Pacifique...

(source :

"1769 : Cook ou

comment Vénus devient une pointe à Tahiti"

par Robert Koenig, Société des Etudes Océaniennes,

SEO) |